Geändertes Mängelgewährleistungsrecht und neues gesetzliches Bauvertragsrecht

Am 1. Januar 2018 sind das geänderte Mängelgewährleistungsrecht und das neue gesetzliche Bauvertragsrecht in Kraft getreten.

Beides gilt somit für Verträge, die ab diesem Zeitpunkt geschlossen wurden; laufende Fälle unterliegen daher dem bisherigen Recht.

Das geänderte Mängelgewährleistungsrecht betrifft vor allem die Aus- und Einbaukosten bei Produktmängeln, die künftig vom Handwerker, der zwar den Produktmangel nicht verursacht hat, gegenüber seinem Kunden aber dafür einstehen muss, beim Verkäufer bzw. Lieferanten geltend gemacht werden können. Damit ist die bisherige Haftungsfalle bei zwischen Unternehmern geschlossenen Kaufverträgen beseitigt. Der Lieferant kann – hat er das mangelhafte Produkt selber nur bezogen – wiederum bei seinem Lieferanten bzw. dem Hersteller bezüglich der Aus- und Einbaukosten Regress nehmen.

Das zeitgleich in Kraft getretene neue gesetzliche Bauvertragsrecht führt zu einer Neuaufteilung des bisherigen BGB-Werkvertragsrechts in allgemeine Werkverträge, Bauverträge und Verbraucherbauverträge. Während es im allgemeinen Werkvertragsrecht im Wesentlichen bei den bisherigen Regelungen geblieben ist, wurde mit dem Bauvertrag eine Vertragsart mit Spezialregelungen geschaffen, die z.B. dem Handwerksbetrieb zahlreiche Verpflichtungen auferlegen, zu einem einseitigen Anordnungsrecht des Bestellers führen, umgekehrt dem Handwerker aber auch besserer Möglichkeiten zur Durchsetzung seiner Forderungen geben. Der ebenfalls neu geregelte Verbraucherbauvertrag betrifft nur schlüsselfertiges Bauen oder grundlegende Sanierungen und ist daher für R+S-Betriebe in der Regel nicht relevant.

Der BVRS und seine Dachorganisationen, d.h. der ZDH und die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) haben zahlreiche Informationen und Arbeitshilfen erstellt, die kontinuierlich ergänzt werden, zumal sich viele Zweifelsfragen erst nach und nach durch die Rechtsprechung und eine Evaluierung des Gesetzes klären werden.

Diese Informationen können nachstehend heruntergeladen werden. Sie sind geordnet nach Informationen zu beiden Gesetzesneuerungen, nach Informationen speziell zum Mängelgewährleistungsrecht und nach Informationen zum gesetzlichen Bauvertragsrecht.

Informationen zu beiden Gesetzesneuerungen:

Download

Download

Download

Download

Informationen zum Mängelgewährleistungsrecht:

Download

Download

Informationen zum gesetzlichen Bauvertragsrecht:

Nachfolgend handelt es sich um grundlegende Informationen zum neuen Bauvertragsrecht:

Download

Download

Aufgrund des neuen Rechts wurde der gemeinsam von BVB und Haus & Grund seit vielen Jahren herausgegebene Verbrauchervertrag zum 1. Januar 2018 grundlegend überarbeitet und an die Neuerungen im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) angepasst. Der Vertrag „Einzelgewerk/Handwerkervertrag (Bauvertrag mit Verbrauchern)“ liegt nunmehr in der Fassung Januar 2018 vor:

Download

Mit dem Inkrafttreten der Reform des Bauvertragsrechts hat die BVB auch das Merkblatt „Ihr Recht auf Zahlung“ aktualisiert und an die Änderungen im BGB angepasst.Eine Überarbeitung des Merkblatts war notwendig, da sich die im Merkblatt genannte Regelung zur Bauunternehmersicherung im Zuge der Reform verändert hat. Die Bauhandwerkersicherung ist nunmehr in

§ 650f BGB (vormals § 648a BGB) geregelt. Zudem hat sich auch der Anwendungsbereich der Bauhandwerkersicherung erweitert. Dies ist nunmehr im beigefügten Merkblatt berücksichtigt worden:

Außerdem wurde das BVB-Merkblatt „Die Bauhandwerkersicherungshypothek nach § 650e BGB“ an die Änderungen im BGB angepasst. Eine Überarbeitung war auch hier notwendig, da die Bauhandwerkersicherungshypothek nunmehr in § 650e BGB (vormals § 648 BGB) geregelt ist. Außerdem hat sich auch der Anwendungsbereich der Bauhandwerkersicherungshypothek geringfügig geändert. Im Zuge der Reform des Bauvertragsrechts ist der Anwendungsbereich der Bauhandwerkersicherungshypothek geringfügig eingeschränkt worden. Seit dem 1. Januar 2018 kann die Bauhandwerkersicherungshypothek nur noch im Bauvertrag und Verbraucherbauvertrag gefordert werden. Nicht mehr gefordert werden kann sie hingegen im Werkvertrag.

Download

Weiterhin hat die BVB auch das Merkblatt „Die Bauhandwerkersicherung nach § 650f BGB“ aktualisiert.Ebenso überarbeitet wurden die zugehörigen Musterschreiben, mit denen der Auftragnehmer vom Auftraggeber eine Bauhandwerkersicherung anfordern kann bzw. bei Nichterhalt der Sicherung seine Leistung einstellen oder den Vertrag kündigen kann.

Die Bauhandwerkersicherung ist nunmehr in § 650f BGB (vormals § 648a BGB) geregelt. Außerdem hat sich der Anwendungsbereich der Bauhandwerkersicherung erweitert. Bislang konnte eine Bauhandwerkersicherung nicht von natürlichen Personen (Verbraucher) verlangt werden, die die Bauarbeiten zur Herstellung oder Instandsetzung ihres Einfamilienhauses ausführen lassen. Im Zuge der Reform des Bauvertragsrechts ist der Anwendungsbereich der Bauhandwerkersicherung stark erweitert worden. Seit dem 1. Januar 2018 kann die Bauhandwerkersicherung auch von privaten Auftraggebern gefordert werden, wenn mit diesen ein Bauvertrag abgeschlossen wurde.

Nach dem Gesetz ist ein Bauvertrag ein Vertrag über die gewerkeweise Herstellung, die Beseitigung oder den Umbau eines Bauwerks oder einer Außenanlage. Ebenfalls als Bauwerk einzuordnen ist ein Vertrag über die Instandhaltung eines Bauwerks, wenn das Werk für die Konstruktion, den Bestand oder den bestimmungsgemäßen Gebrauch von wesentlicher Bedeutung ist.

Keine Anwendung findet die Bauhandwerkersicherung weiterhin bei Verträgen mit öffentlichen Auftraggebern sowie bei Verbraucherbauverträgen. Hierbei handelt es sich um einen Vertrag mit einem Verbraucher über die schlüsselfertige Errichtung eines Ein- oder Mehrfamilienhauses oder den erheblichen Umbau an einem bestehenden Gebäude, der einem Neubau gleichkommt.

Ausgenommen vom Anwendungsbereich sind ebenfalls Werkverträge über unwesentliche und untergeordnete Werkleistungen. Diese Ausnahme gilt unabhängig vom Auftraggeber (Verbraucher oder Unternehmer).

Download

Das neue BVB-Merkblatt „Abnahme und Zustandsfeststellung – Mustertexte zur Abnahme und zur Zustandsfeststellung“ (siehe unten) erläutert zum einen die Bedeutung einer Abnahme allgemein und zum anderen die Voraussetzungen einer fiktiven Abnahme im BGB-Vertrag nach dem Inkrafttreten der Reform des Bauvertragsrechts. Ebenfalls erläutert wird die neu ins BGB eingefügte Zustandsfeststellung sowie deren Rechtsfolgen (§ 650g BGB).

Ergänzt wird das Merkblatt durch Mustertexte für ein Abnahmeverlangen, das Muster eines Abnahmeprotokolls sowie den Mustertext für die Durchführung einer Zustandsfeststellung mitsamt eines Mustertextes für ein Protokoll über die Zustandsfeststellung.

Download

Für den Abschluss von Verträgen zwischen Unternehmern ist von der BVB zudem ein VOB-Vertrag auf Basis der VOB/B erarbeitet worden und liegt in der Fassung Januar 2018 vor. Dieser VOB-Vertrag gilt ausschließlich für die Beauftragung eines Unternehmers und ist nicht zwischen Unternehmern und Verbrauchern zu verwenden. Für Bauverträge mit Verbrauchern wird auf den gemeinsam von BVB und Haus & Grund herausgegebenen Vertrag (Einzelgewerk/Handwerkervertrag, s.o.) verwiesen.

Vor dem Hintergrund der Reform des Bauvertragsrechts sieht das Gesetz nun ein gesetzliches Leitbild vor, an dem sich die VOB/B messen lassen muss. Um die in § 310 Abs. 1 S. 3 BGB normierte Priviligierung der VOB/B aufrecht zu erhalten, ist es notwendig, die VOB/B als Ganzes im Vertrag zu vereinbaren. Jedwede Abweichung im Vertrag von der VOB/B führt zur Eröffnung der Inhaltskontrolle des Vertrages. Die vertraglichen Regelungen werden im Rahmen der Inhaltskontrolle an den neuen Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch gemessen.

Vor diesem Hintergrund wurde der VOB-Vertrag erstellt und Abweichungen von der VOB/B vermieden. Lediglich an den Stellen, an denen die VOB/B selbst abweichende Vereinbarungen zulässt, wie etwa bei der Dauer der Gewährleistungfrist, wurden abweichende Vereinbarungen als Ankreuz-Variante in den Vertrag aufgenommen.

Es wird dringend davon abgeraten, eigenmächtig abweichende Vertragsregelungen zu vereinbaren. Diese können dazu führen, dass die Priviligierung der VOB/B ausgehebelt wird und eine Inhaltskontrolle sämtlicher Vorschriften durch ein im Streitfall mit dem Vertrag befasstes Gericht vorgenommen werden kann.

Der VOB-Vertrag wie als ausfüllbares pdf-Dokument zur Verfügung:

BVB VOB Vertrag Januar 2018

Bitte informieren Sie sich auf dieser Seite oder in der BVRS-Geschäftsstelle über neue Informationen und Arbeitshilfen zum Thema.

Praxis Recht – Neue Informationspflichten zur Verbraucherschlichtung

Seit April 2016 gibt es für Streitigkeiten mit Verbrauchern ein neues Verfahren. Die Verbraucherschlichtung ist im Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) geregelt und darf nur von besonderen Schlichtungsstellen durchgeführt werden. Streitigkeiten zwischen Handwerkern und Verbrauchern können bei der sog. Allgemeinen Verbraucherschlichtungsstelle (www.verbraucher-schlichter.de) behandelt werden. Das Verfahren darf nur von Verbrauchern beantragt werden und wird ausschließlich online durchgeführt.

Ab Februar 2017 müssen Unternehmer nach dem Verbraucherstreitschlichtungsgesetz Verbrauchern Auskunft geben, ob sie im Fall eines Rechtsstreits an einer Verbraucherschlichtung teilnehmen. Beachten Sie hierzu die nachfolgenden Information:

Download

Download

Weitere Informationen vom Bundesministerium der Justiz und Verbraucherschutz

Download

Download

Das Wichtigste zum Mindestlohn

Am 1. Januar 2015 ist der bundesweit einheitliche Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde in Kraft getreten. Wir informieren nachfolgend über die Kerninhalte des Mindestlohngesetzes (MiLoG):

Zum 1. Januar 2017 wird der Mindestlohn erstmals der Höhe nach angepasst werden; weitere Anpassungen erfolgen im Zwei-Jahres-Rhythmus.

Bis Ende 2016 gilt eine Übergangsfrist für allgemeinverbindlich erklärte Mindesttariflohnverträge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz, zum Beispiel für die Gebäudereinigungsbranche oder das Maler- und Lackierer-Handwerk. Alle anderen Tarifverträge, also auch solche, auf die in Individualarbeitsverträgen Bezug genommen wird, werden durch das MiLoG insoweit verdrängt, dass alle Stundenlöhne unter 8,50 Euro brutto unwirksam sind. Im Übrigen bleiben jedoch diese Tarifverträge unverändert gültig.

Der Geltungsbereich des – unabdingbaren – MiLoG umfasst:

- Grundsätzlich alle Arbeitnehmer über 18 Jahre und Praktikanten (Ausnahmen: Pflichtpraktika; Orientierungspraktika von maximal drei Monaten; erstmalige, freiwillige ausbildungs- oder studienbegleitende Praktika von maximal drei Monaten),

- geringfügig Beschäftigte,

- kurzfristig Beschäftigte (hier wird allerdings vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2018 der maximale Zeitraum für die kurzfristige Beschäftigung von 50 auf 70 Tage bzw. von zwei auf drei Monate je Kalenderjahr erhöht),

- ausländische Arbeitnehmer, die in Deutschland arbeiten,

- mitarbeitende Ehegatten oder Kinder, wenn sie Arbeitnehmer sind.

Es gibt aber auch – neben den schon genannten besonderen Praktika – noch weitere Ausnahmen (§ 22 MiLoG):

- Auszubildende,

- ehrenamtlich tätige Personen,

- Langzeitarbeitslose (mehr als ein Jahr) in den ersten sechs Monaten der Beschäftigung,

- Personen ohne Berufsausbildung, die dem Jugendarbeitsschutz unterfallen,

- Teilnehmer an einer Einstiegsqualifizierung,

- Freiwillige Dienste.

Fällig wird der Mindestlohn grundsätzlich zum vertraglich vereinbarten Fälligkeitstermin, spätestens jedoch am letzten Bankarbeitstag des Monats, der auf den Monat der erbrachten Arbeitsleistung folgt. Bei verspäteter Zahlung gerät der Arbeitgeber nicht nur in Verzug, sondern begeht auch eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit!

Abweichend von diesen Fälligkeitsregeln ist das Führen von schriftlich vereinbarten Arbeitszeitkonten weiterhin möglich. Wenn aber aufgrund der geleisteten Überstunden der Mindestlohn nicht eingehalten wurde, ist innerhalb von 12 Monaten ein Ausgleich in bezahlter Freizeit bzw. die Vergütung von Zeitguthaben zu gewähren.

Leider enthält das MiLoG keine genaue Regelung, welche Vergütungsbestandteile nun zum Mindestlohn zählen. Der Zoll prüft jedoch bislang die Einhaltung der Mindestlohntarifverträge nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz dergestalt, dass vom Arbeitgeber gezahlte Zulagen und Zuschläge nur dann als Bestandteile des Mindestlohns gewertet werden, wenn ihre Zahlung für die „normale“ Arbeitsleistung und nicht als Ausgleich für besondere Leistungen und Erschwernisse erfolgt. Eine endgültige Klärung wird wohl erst noch durch den Gesetzgeber oder die Rechtsprechung herbeigeführt werden. Arbeitgeber sollten aber schon jetzt überlegen, ob sie bei einer Stundenvergütung unter 8,50 Euro nicht zum Beispiel im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer Zulagen und Zuschläge generell in das Grundentgelt integrieren.

Ein besonders heikles Thema ist die Mitunternehmerhaftung nach § 13 MiLoG: Ein Unternehmer (wer das alles sein kann, lässt das Gesetz offen!), der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen beauftragt, haftet nämlich wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage verzichtet hat, für die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns durch den beauftragten Unternehmer, einen Nachunternehmer oder einen von diesen beauftragten Verleiher. Die Haftung selbst ist verschuldensunabhängig und bei Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis bußgeldbewehrt! Unternehmer sollten daher im Zweifel alles dafür tun, um das Risiko der Inanspruchnahme bzw. Haftung zu minimieren, etwa durch eine besonders sorgfältige Auswahl ihrer Vertragspartner, das Einholen schriftlicher Zusicherungen über die Einhaltung des MiLoG sowie das Einräumenlassen und Ausüben vertraglicher Kontroll-, Prüfungs- und Auskunftsrechte.

Generell sollten Arbeitgeber die Vorgaben des MiLoG ernst nehmen, da die Unterschreitung des Mindestlohns zahlreiche arbeits-, sozial- und strafrechtliche Folgen hat. Die Behörden der Zollverwaltung haben recht weitgehende Befugnisse; außerdem können bei einer „Hotline“ Verstöße gegen das MiLoG anonym gemeldet werden! Ein umfangreicher Ordnungswidrigkeitskatalog sieht empfindliche Sanktionen vor.

Zu beachten sind zudem Dokumentationspflichten, die branchenunabhängig in jedem Fall für alle geringfügig und kurzfristig Beschäftigten gelten (ausgenommen: Privathaushalte).

Nachfolgend erhalten Sie weitere Informationen und Arbeitshilfen zum Thema:

Neue Regeln für Verbraucherverträge

Zum 13. Juni 2014 sind neue Regeln zum Verbraucherrecht in Kraft getreten. Die seit dem bei Verträgen mit Verbrauchern zwingend zu beachtenden Vorschriften gehen überwiegend auf Vorgaben der europäischen Verbraucherrechte-Richtlinie zurück. Die neuen Verbraucherrechte wurden nicht in einem separaten Gesetz geregelt, sondern sind sowohl im BGB als auch in anderen Gesetzen integriert. Die besonderen Vorschriften des Verbraucherrechts mussten früher nur bei Verträgen beachtet werden, die mit einem Verbraucher entweder im Rahmen des Fernabsatzes, in dessen Privatwohnung oder am Arbeitsplatz geschlossen wurden. Nun findet das Verbraucherrecht im Fernabsatz sowie bei Verträgen Anwendung, die außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen werden.

Damit sich die Handwerksbetriebe entsprechend informieren können, haben der BVRS, der ZDH und die Bundesvereinigung Bauwirtschaft (BVB) Materialien erarbeitet, die nachfolgend zum Herunterladen bereitstehen:

Die o.g. BVB-Musterwiderrufsbelehrung gibt es seit Juli 2016 auch ergänzt um die Fallkonstellation „Fernabsatzverträge“:

Empfehlenswert ist auch eine Broschüre der BVB zur gesamten Thematik, die als Druckfassung in der BVRS-Geschäftsstelle bei Ingo Plück (Tel.: 0228-95210-18, Mail: ingo.plueck@rs-fachverband.de) abgefordert werden kann.

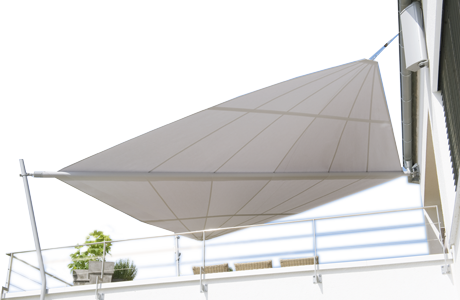

Mieter haben Recht auf Sonnenschutz – Positives Urteil für die R+S-Branche

Erneut hat ein Gericht einem Mieter per Urteil ein Recht auf Sonnenschutz durch ein geeignetes Produkt der R+S-Branche zugebilligt: Wie das Amtsgericht München rechtskräftig entschieden hat, gehört der Sonnenschutz auf dem Balkon als sozial übliches Verhalten zum Wohngebrauch eines Mieters. Ein solcher Schutz könne durch das Aufstellen eines Sonnenschirms nicht ausreichend erreicht werden, so dass ein Anspruch auf Anbringung einer Markise bestehe. In seinem Urteil vom 7. Juni 2013, Az.:411 C 4836/13 hat das Gericht die Vorteile einer Markise im Detail herausgearbeitet.

Verabschiedung der veränderten Tachographenverordnungen im EU-Parlament

Am 15. Januar 2014 hat das Europäische Parlament nach mehrjährigen Beratungen die Änderungen der europäischen Tachographenverordnungen verabschiedet. Für das Handwerk ist von besonderem Belang, dass der Radius der Handwerkerausnahme von 50 auf 100 Kilometer verdoppelt wird. (In diesem Radius um den Betriebsstandort besteht keine Nutzungspflicht für digitale Tachographen beim Transport eigener Materialien durch nicht hauptberufliche Fahrer in Fahrzeugen bis 7,5 Tonnen.) Die im Trilog erzielte Einigung wurde damit übernommen. Eine Ausweitung der Tachographenpflicht auf Fahrzeuge zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen konnte verhindert werden. Eine Vergrößerung des Ausnahmeradius auf 150 Kilometerließ sich jedoch auf europäischer Ebene nicht durchsetzen.

Diese Neuregelung wird zukünftig direkt in gleicher Weise in allen Mitgliedstaaten gelten und bedarf keiner expliziten Übernahme durch nationale Gesetze mehr. Dennoch werden voraussichtlich begleitende Anpassungen im deutschen Recht notwendig werden. Die Erweiterung der Ausnahme wird jedoch erst ein Jahr nach der in einigen Wochen anstehenden Veröffentlichung der Verordnung im EU-Gesetzblatt in Kraft treten, also nicht vor Februar 2015. Die Änderungsverordnung enthält auch zahlreiche Neuregelungen zu eher technischen Aspekten, die teils nach Veröffentlichung im Amtsblatt, teils auch erst in ein oder zwei Jahren in Kraft treten werden.

Die wesentlichen Änderungen, insbesondere die gewachsenen Anforderungen an die technische Ausstattung der neuen intelligenten Tachographen und die Neuregelungen für die Ausnahmen, werden noch bekannt gegeben.

Bis auf Weiteres gelten die bestehenden handwerksrelevanten Regelungen zu Ausnahmen, Aufzeichnungspflichten und Lenk- und Ruhezeiten fort, wie sie auch auf der Homepage des ZDH dargestellt sind:

http://www.zdh.de/themen/wirtschaft-energie-umwelt/verkehr/lenk-und-ruhezeiten-tachographenpflicht.html

Der ZDH wird im Vorfeld der Anpassungen der deutschen Regelungen mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur erörtern, inwiefern auf deutscher Ebene für Handwerker weitere Erleichterungsmöglichkeiten im Fahrpersonalrecht bestehen.

Änderungen in der Sozialversicherung zum Jahreswechsel 2013/2014

Zum Jahreswechsel 2013/2014 sind zahlreiche sozialversicherungsrechtliche Änderungen zu beachten. Die wichtigsten Änderungen für die Praxis sind in einer Übersicht des ZDH zusammengestellt. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht wie nach bisher geltendem Recht vorgesehen auf 18,3 Prozent abgesenkt, sondern unverändert 18,9 Prozent betragen wird.

Steuerrechtsänderungen 2013/2014

Die ZDH-Abteilung Steuer- und Finanzpolitik hat erneut die wichtigsten steuerlichen Maßnahmen, die sich zum Jahreswechsel geändert haben, für die Handwerksbetriebe in einem Gesamtüberblick zusammengestellt. Großen Raum nehmen die Maßnahmen im Einkommensteuer- und Lohnsteuerrecht durch die Änderungen des Reisekostenrechts ein. Darüber hinaus hat es im Bereich des Umsatzsteuerrechts Änderungen bei innergemeinschaftlichen Lieferungen sowie den neuen Rechnungspflichtangaben gegeben. Zu beiden letzteren Themen hat die ZDH-Abteilung Informationsflyer für die Betriebe erstellt. Ebenfalls sind Änderungen bei der Umsatzbesteuerung von Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Leistungen in Kraft getreten.

Aber auch für das Grunderwerbsteuerrecht sowie das Energie- und Stromsteuerrecht gelten ab dem 1. Januar 2014 neue Regelungen, die wir in die Gesamtschau mit aufgenommen wurden.